La Rédaction – Mercredi 22 octobre 2025

La Troisième Guerre mondiale n’a pas éclaté dans le fracas des bombes, mais dans le silence feutré des laboratoires et des zones industrielles stratégiques.

Cette fois, les champs de bataille s’appellent semi-conducteurs et terres rares. Deux ressources invisibles mais vitales, qui conditionnent aussi bien l’intelligence artificielle, les véhicules électriques, la 5G que la puissance militaire moderne.

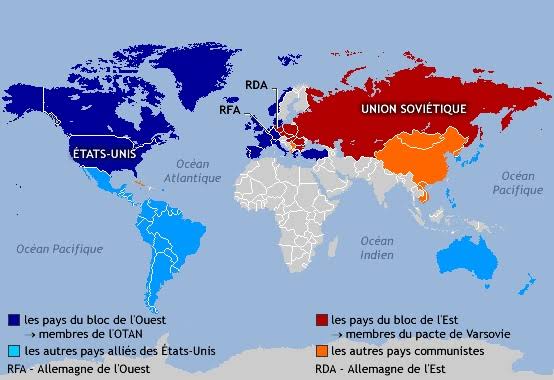

Depuis 2022, la rivalité sino-américaine s’est muée en guerre économique totale.

Washington bloque l’accès de Pékin aux semi-conducteurs de haute performance, piliers de la révolution numérique. En riposte, la Chine a restreint l’exportation de ses terres rares, ces métaux essentiels à la fabrication des puces, des batteries et des technologies vertes.

Ce conflit silencieux ne se joue pas sur les mers ni dans le ciel, mais dans les usines, les ports et les circuits d’approvisionnement.

L’ÉQUILIBRE DE LA PEUR : 70 % DE DÉPENDANCE MUTUELLE

Cette confrontation repose sur un duopole de dépendance inédit.

Les États-Unis contrôlent près de 70 % de la conception et de la production mondiale de semi-conducteurs avancés, grâce à des géants comme Nvidia, Intel, Qualcomm et TSMC, leur allié taïwanais placé sous parapluie stratégique américain.

La Chine, elle, détient 70 % du raffinage mondial des terres rares, indispensables aux moteurs électriques, aux missiles, aux radars et aux composants magnétiques.

Autrement dit, chacun possède le talon d’Achille de l’autre.

Les semi-conducteurs américains ont besoin des terres rares chinoises, et l’industrie chinoise dépend toujours des puces américaines pour monter en gamme.

Dans ce bras de fer, l’interdépendance est devenue une arme, et chaque bloc sait qu’une rupture brutale pourrait paralyser la planète.

C’est un équilibre de la peur, non plus militaire, mais technologique.

LA FIN DE LA MONDIALISATION LIBÉRALE

Cette guerre économique marque la fin d’une ère : celle du libre-échange et de la mondialisation heureuse.

Les États-Unis, jadis champions du marché ouvert, adoptent désormais un protectionnisme stratégique.

La Chine, autrefois “atelier du monde”, se mue en puissance technosouveraine, cherchant à tout produire chez elle, de la puce au satellite.

Les nouveaux mots d’ordre sont autonomie stratégique, sécurité technologique et relocalisation.

Washington subventionne massivement la production locale via le CHIPS Act, tandis que Pékin injecte des milliards dans ses champions comme SMIC pour rattraper son retard.

Chaque camp construit son propre écosystème fermé, avec ses normes, ses standards et ses routes commerciales.

La mondialisation, qui reposait hier sur l’efficacité et la libre circulation, cède la place à une géopolitique de la rareté, où la puissance ne se mesure plus en PIB, mais en contrôle des matières critiques et des technologies clés.

Le capitalisme globalisé se fracture, et avec lui, la promesse d’un monde interdépendant et pacifié.

L’AFRIQUE, NOUVEAU FRONT STRATÉGIQUE

Dans cette recomposition mondiale, l’Afrique devient le troisième champ de bataille.

Le continent détient près de 30 % des réserves mondiales de minerais critiques — cobalt, lithium, graphite et terres rares —, indispensables à la double transition numérique et énergétique.

Dès lors, une guerre d’influence silencieuse s’y déploie.

Pékin, forte de deux décennies d’investissements, s’impose comme premier partenaire économique du continent. Ses entreprises minières et son modèle d’infrastructures garantissent un accès privilégié aux ressources africaines.

De son côté, Washington, conscient de son retard, tente de réinvestir à travers l’initiative “Minerals Security Partnership”, destinée à sécuriser ses approvisionnements tout en contrant l’avance chinoise.

Mais cette rivalité ouvre une fenêtre d’opportunité pour l’Afrique.

Si les nations africaines dépassent le rôle de simples pourvoyeurs de matières premières, elles peuvent transformer cette dépendance mondiale en levier de souveraineté : en imposant des partenariats équitables, des transferts de technologie et une véritable industrialisation locale.

Car dans la guerre des chaînes de valeur, celui qui contrôle la transformation, et non seulement l’extraction, détient la clé du pouvoir économique.

UNE GUERRE POUR L’INTELLIGENCE DU MONDE

La Troisième Guerre mondiale ne sera pas nucléaire : elle sera algorithmique, énergétique et cognitive.

Les nations capables de maîtriser leurs chaînes de valeur, de produire les technologies critiques et de former les cerveaux stratégiques dicteront la paix future.

Les armes du XXIᵉ siècle ne tirent pas des balles : elles forgent les données, les métaux et les esprits.

Et dans cette nouvelle guerre, celui qui contrôle la matière et l’intelligence du monde, contrôle le monde tout entier.